令和6年能登半島地震

神戸市による珠洲市広報支援の横展開

神戸市

LINEヤフーでは、住民と行政の距離を縮め、住民にとってより利便性の高い行政サービスの提供や、自治体職員の業務効率化を実現するため、自治体のスマートシティ化を推進する「LINEスマートシティ推進パートナープログラム」を運営しております。

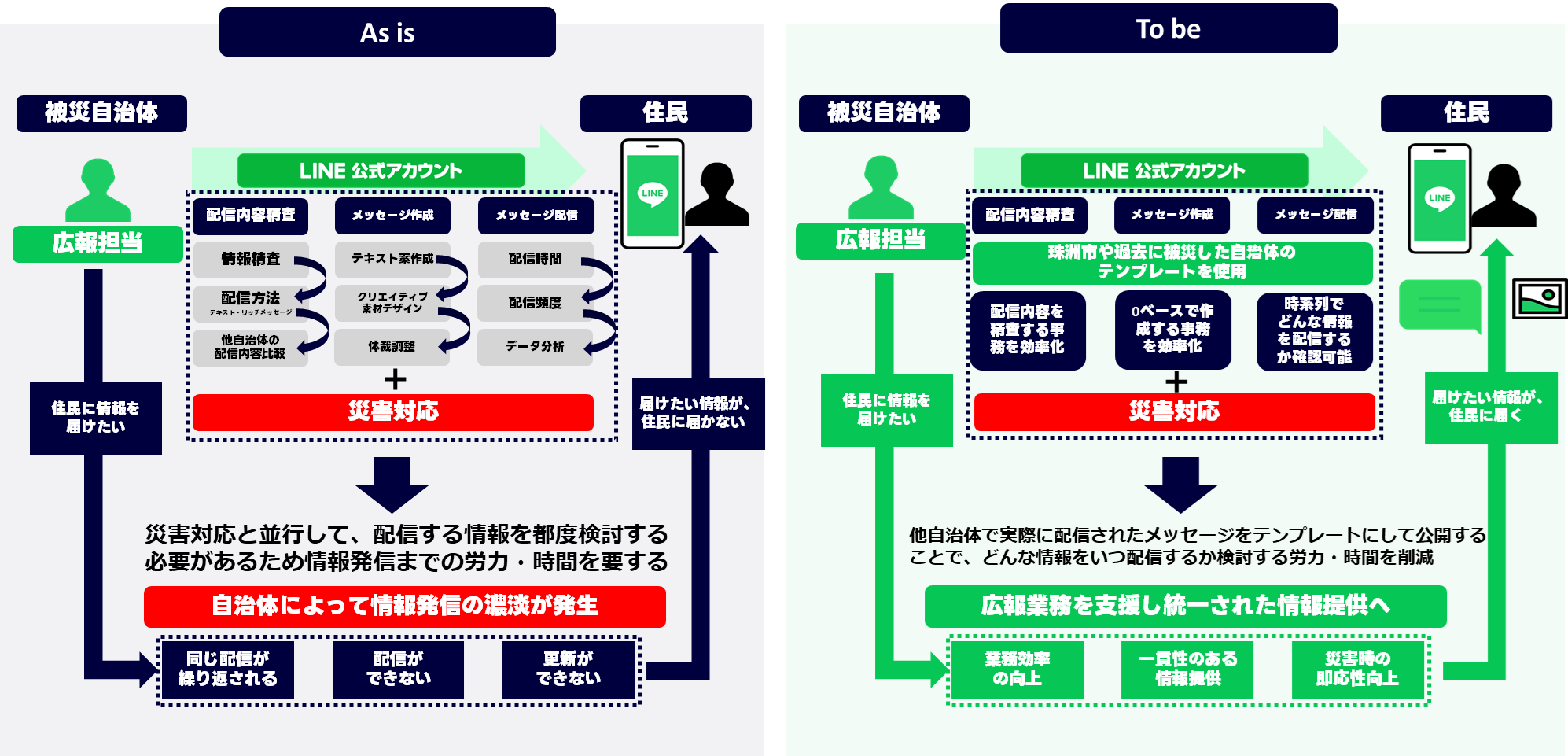

令和6年能登半島地震にて、珠洲市における広報活動支援のために神戸市職員が現地に入りました。珠洲市では広報担当職員が1名だったため、災害後の膨大な情報を住民に届けることが困難な状況でした。珠洲市ではどんなことが起きていて、神戸市はどんな広報支援を行ったのか、神戸市・珠洲市にご協力いただき、取材・インタビューをさせていただきました。

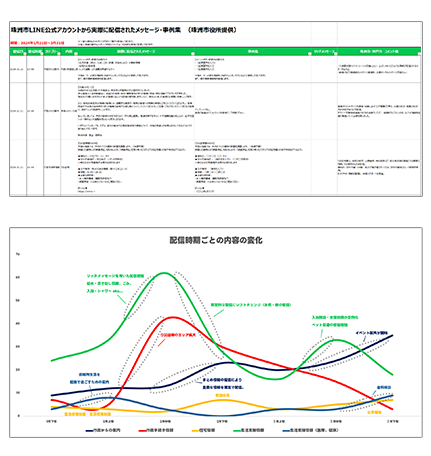

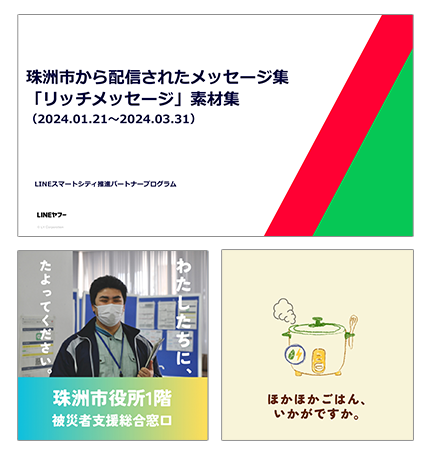

また、神戸市支援のもと、珠洲市LINE公式アカウントから実際に配信されたテキストメッセージやリッチメッセージ等をご提供いただき、全国の自治体でご利用いただける素材集を公開いたします。災害時の広報活動へぜひご活用ください。

目次

神戸市による珠洲市広報支援について

広報活動支援の始まり

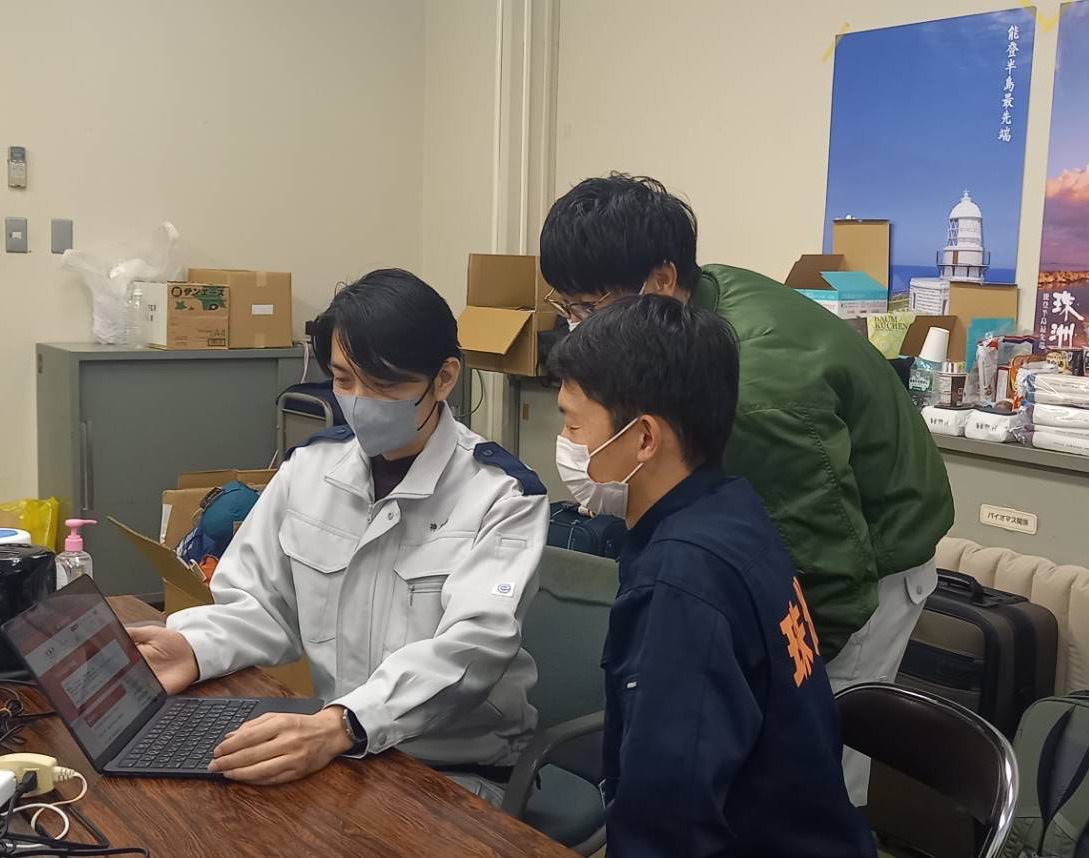

2024年1月14日、神戸市にリクエストが入りました。珠洲市の対口支援に入っていた神戸市の職員から広報を支援してほしいというものでした。災害時の自治体の広報は極めて重要な業務であり、それを外部に依頼するというのは異例中の異例だとのことです。しかし珠洲市には広報担当が1人しかおらず、住民向けの情報発信に対応が追い付かない状況がわかり、神戸市は直ちにホームページ、SNSのスペシャリスト2名を派遣し広報支援を開始しました。

初日には我々に一体何ができるのかという雰囲気もあって、現地入りしたメンバーの仕事はまず人間関係の構築から始まりました。配信すべき情報を選定するため関連部署に顔を出し、情報のニーズを知るために避難所に足を運び、並行して検討を重ね、SNSの発信は、多くの住民にプッシュ型で届くLINE公式アカウントに一本化することにしました。

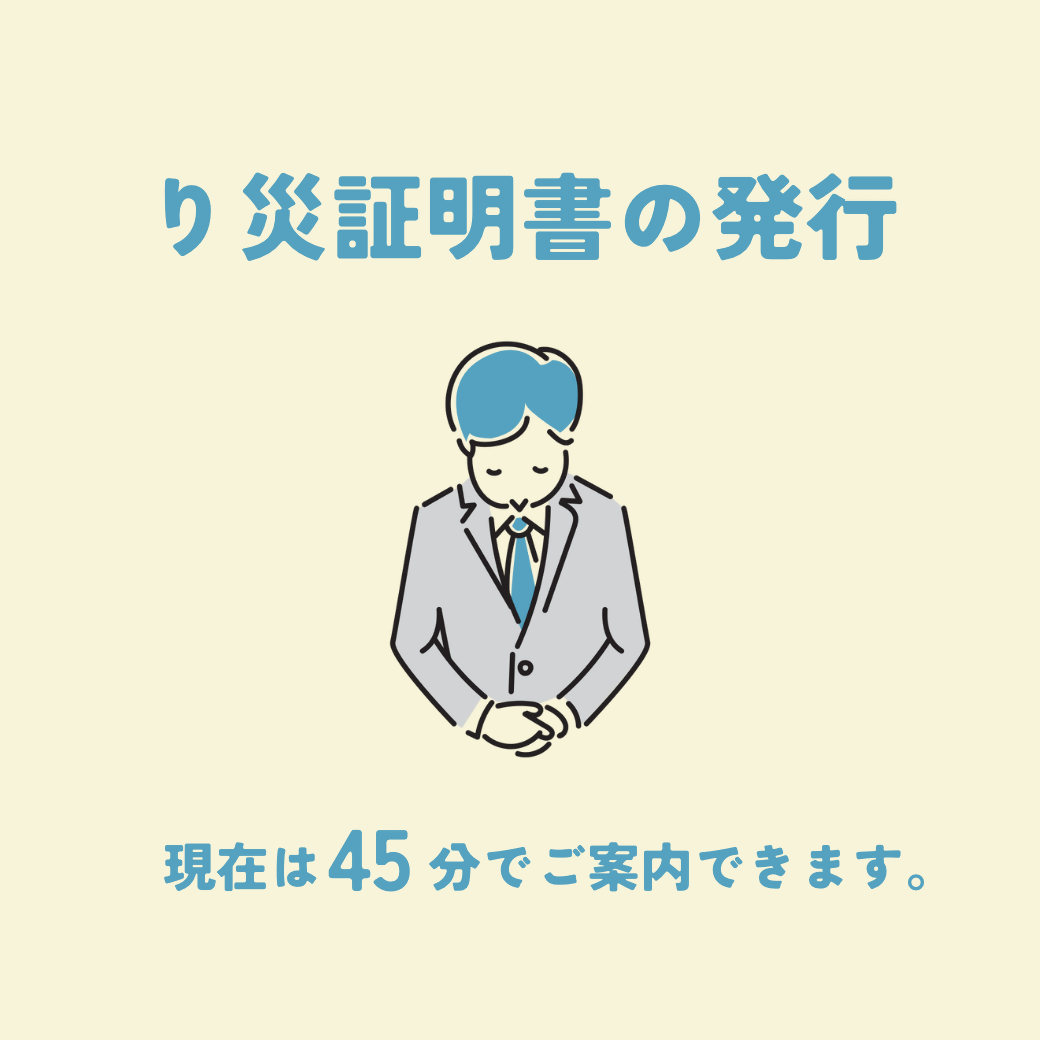

転機はLINE公式アカウントから「市長からのメッセージ」を発信したあたりで、珠洲市の職員から投稿を歓迎する声をもらえるようになり、情報のやりとりがスムーズになりました。罹災証明書の手続き、住宅の緊急修理制度など、住民にとって必要な情報の中で、特に反応が良いものがあることを、データを解析しながら手探りで見極めていきました。ブルーシートの入手方法や、中でも新たな炊き出し情報はクリック率が高く、これらは珠洲市の職員からも喜ばれたとのことです。

リモートでのバックアップ、時系列な変化

神戸市側には約40人のチームがあり、珠洲市に入った2人の職員との間で、緊密にオンラインで連絡をとりながら、広報活動は実施されました。広報ツールの作成に慣れたデザイナーが神戸市でデザインした素材を提供することもありました。その後、現地メンバーが交代する中では、職員のそれぞれが自分の得意ジャンルで投稿を作成することもありました。現場で求められている情報のニーズを探り、リモートが支援する体制は今後の広報支援の参考になります。

初期にはテキストベースで投稿していたものが、やがて画像を使った投稿も配信するように変化しました。現地にいた神戸市職員の肌感覚では、生き死にが問題になるフェーズでは、デザインされた画像投稿は馴染まず、少し落ち着いた時期からは画像を使った柔らかい表現が受け入れられるようになった印象があるということです。災害後、時系列で情報の内容も、コミュニケーションのトーンも変化していくこともあらかじめ知っておけば必ず役立つはずです。

.png)

神戸市へのインタビュー

実際に珠洲市役所へ広報支援に入られた、神戸市役所の奥田さん・藤田さん・中村さんとともに、当時の状況や珠洲市でのメッセージ配信についてインタビューをしました。

「広報支援」という未知への挑戦から紐解く、3人の軌跡

.png)

奥田 雄大(おくだ ゆうだい)さん

.png)

藤田 大次郎(ふじた だいじろう)さん

.png)

中村 紀彦(なかむら のりひこ)さん

広報支援のスキームを作り、住民の声を聞き、住民に向き合った情報発信

▶いつ支援に入りどんな支援を行いましたか?

奥田さん:

私が第1陣として現地入りしたのは1月18日~22日までの5日間、広報支援に入りました。第1陣ということもあり、過去に同様の事例もなく何をするべきなのかが全く見えない状況で珠洲市へ入りました。実際に支援に入ってみると、現場の人も困っているし支援のニーズもたくさんあるという、まさに課題山積という状況でした。意識したのは、ある程度長期期間支援をしていく中で、「どんな広報支援をしていくのか」というスキーム作りの部分です。そのために、情報を住民に届けるという点で、他のSNSツール(X、Instagram、YouTube等)もありましたが、多くのユーザーにプッシュ型で届き、配信結果のデータ分析ができるLINE公式アカウントを選択しました。

藤田さん:

1月22日~26日の5日間、広報支援に入りました。私のフェーズでは、情報発信する内容の精査として「住民の声を聞く」という部分です。珠洲市役所に掛かってくる電話の内容を分析して、「こういう内容を発信したらいいんじゃないか」という、住民の方からの声を分析しニーズに応じた情報発信をしていました。例えば、炊き出しの情報・通行止めなどの交通情報・住宅再建情報・公費解体など、奥田よりも1週間あとに支援に入っているため、住民の方が知りたい情報が「生きるための情報」から「支援情報」にシフトしていました。このあたりは、住民の方のニーズを分析したことで見えてきたという成果だと思います。また、当時コールセンターがなく、珠洲市の住民の方は珠洲市役所の代表電話番号を暗記しており、そこに多く電話が掛かってきていて、分析には苦戦はしましたが地域ならではの特性をすごく感じました。

中村さん:

2月10日~14日までの5日間、広報支援に入りました。それまで奥田と藤田や他の職員が構築してきたLINE公式アカウントによる情報発信や住民の方のニーズを分析するシステマチックな部分も受け継ぎつつ、一方で「この流れを解体する/ほぐす役割も必要ではないか」という想いで支援に入りました。必要な情報が住民に届き始めた反面、変化の少ない情報発信に受け手に「慣れ」や「マンネリ」が生じる時期だったからです。元々、神戸市のLINE公式アカウントの運用を奥田と進めてきた経験があり、友だち(ユーザー)を獲得したり維持したりする方法に終始工夫を凝らしてきました。個人的には、行政のLINE公式アカウントって明るく楽しく運用できるツールと思っていて。本質的で真面目な配信ばかりではなく、「不要不急(死語ですね)」な情報や、ふと笑みがこぼれる配信をする。たとえ行政であっても、個人にそっと語りかけるような「やさしい」配信を意識して情報発信を行いました。

なぜ情報を配信するのか?住民の心に到達する情報配信

▶情報発信をする上で心掛けたことはありますか?

奥田さん:

刻一刻と状況が変わっていく中で、重要なのは住民の声や現場の判断を尊重することです。当時は情報がほとんどなかったので、現地に足を運んだり住民の方々が開設してたLINE オープンチャットから情報を収集していました。また、支援する立場として自治体の職員とはいえ、まずは信頼を構築することが大切だと思います。珠洲市の広報担当の方には、「部下だと思って指示してください」とお願いしました。現場を尊重する上で「我々の自治体ではこうしている」という発言は、支援ではなくなってしまいます。LINE公式アカウントからの配信をする上で、やはり現状を理解している珠洲市の判断や指示は的確で、効果的に情報を届けることに繋がりました。

藤田さん:

住民の方に安心していただくための情報を届けることを心掛けていました。私の時は支援情報の発信をしていたんですが、当時まだ決まってないことが多い中、「こういった支援を行う予定です。」っていう形で概要だけでも情報を発信したところですね。平時は中々未確定情報を流すことに自治体は抵抗を感じると思いますが、災害時は特に住民の方は情報を求めているので、どういった支援があるのかという情報を届けるだけでも、情報が届かないという不安を解消できたのではないかと思います。

中村さん:

「住民のみなさんの日常生活を取り戻す」情報を配信するという点です。発災から約1か月が経過し、明るく楽しい配信を差し挟める可能性が少しずつ生まれました。日常をどうやって「心的な面から」少しずつ取り戻すことができるか、そのためにはどんな情報発信ができるのかを心掛けました。災害後にいろんなフェーズがある中で、住民のみなさんが求める情報のニーズが変わるその潮目も絶対にあるはずだと。そこをなんとか逃さないように配信内容を工夫しました。

LINE公式アカウントの有用性と新たな発見

▶LINE公式アカウントを活用した情報発信で何か気づきはありましたか?

奥田さん:

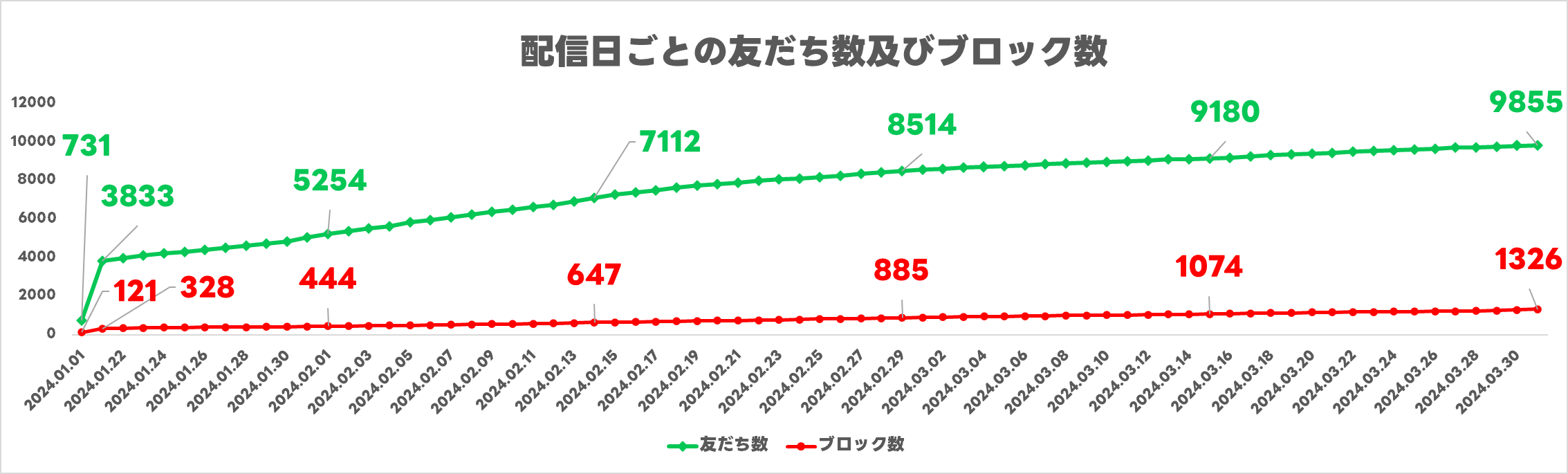

どの配信もそうなんですけれども、神戸市を含めた一般的なLINE公式アカウントから配信したときと珠洲市で配信したときで全く違う数字が出ていたというのは、初期のフェーズではそれだけ情報がなかったんだろうなと結構驚きました。

藤田さん:

災害情報は全然ブロックされなかったのは驚きでした。やはり、災害時には情報を求められているんだと改めて実感しました。これは、本当にびっくりしました。

中村さん:

神戸市のLINE公式アカウントを運用していた時に感じていた一番難しい点が、一度ブロックされてしまったら情報が届かなくなってしまう可能性があることです。珠洲市のLINE公式アカウントでは被災者に重要な情報を届けるために何度も同じ情報を発信する必要があります。しかし多くの受け手にとっては、同じ情報が何度も来るストレスを感じるだろうという恐れも同時にあり、緊張感をもって運用していました。だからこそ、飽きずにみんなが関心を持って見てくれる情報ではないといけないと思い、工夫したデザインや写真を多く活用し、「画像を見るだけで何の内容かすぐ分かる」ことを意識しましたね。その成果もあって、私のフェーズでもブロックはあまりされず、画像の配信は開封率が上がっていたのは嬉しかったです。

奥田さん:

そうですね。自治体のLINE公式アカウントって、日頃から友だちを増やしていかなきゃいけないという使命感を持って運用されていると思うのですが、もちろんそれは大前提の上で、災害時にもしっかりと住民が求めている情報を配信すれば、友だちは必然的に増えることをかなり実感しました。珠洲市では、逆で災害時の情報配信をしたことで友だちが増えていって、今ではイベント情報や行政からの案内を配信できる土台ができたパターンなので、災害時の活用はかなり重要だと感じました。

また、これは災害時に限らず、平時からも言えることだと思いますが、配信した情報の開封率やインプレッションから「どんな情報が求められているかをしっかりと把握する」というデータ分析をすることの重要性も改めて感じました。だからこそ、LINE公式アカウントは分析できる機能があるのでかなり有用なツールだと思いますし、珠洲市での広報支援でも選択してよかったと思っています。

珠洲市からまなぶ、災害時広報の未来を拓くためのガイド

▶今回の珠洲市のメッセージを公開することについて、期待感・有用性をどのように感じていますか?

奥田さん:

この取り組みに携わらせていただいた中で、当時は本当に何をしたらいいのか、何を発信したらいいのか全くわからない状態だったので、このような一つの事例があるっていうのは、他自治体にとっても有用なことだと思います。他の自治体のLINE公式アカウントでの配信を参考にすることも当然あるんですけども、災害時は特に事例がない中で、情報発信をしなくてはいけない状況になるので、手がかりとなる情報があるのは広報支援につながると感じています。

藤田さん:

同じくですね。もう現場は情報取ってくるだけで精一杯なんです。情報収集に九割ぐらい残りの一割が発信みたい感じです。被災自治体が過去にどんな配信をしたのかが、集約されているというのはすごく助かると思います。素材集を使ったり実際に配信された情報を時系列で確認できることによって事務が効率化されることで、住民の声を聞いたりと情報をもっと収集することに限られた労力を費やせるのではないでしょうか。

中村さん:

伝えたい情報を適切に整理したり、一目しただけで何の内容かが分かる画像を作成したりするのは、多くの時間や神経も使う。なんといっても、やっぱり面倒くさいんですよ。今回の取り組みによって、この厄介な作業の道筋が立てられるというのは、災害広報に携わる職員の身体/心的な負担軽減につながると期待しています

▶配信したメッセージの中で印象的なメッセージはありますか?

中村さん:

炊き出しの情報ですかね。奥田や藤田が支援に入ったフェーズでは、「炊き出しをやっているのか」「どこでやっているのか」という情報がまずもって重要でした。私が支援に入ったフェーズでは、住民の方にお話しを伺うと、「今はカレー食べたい」とか「温かい味噌汁が飲みたい」と、数値化や平準化できないニーズが潜んでいることに気づきました。でも当然ですよね、カレー食べたいですもんね。炊き出しのメニューを配信することで、住民に寄り添う配信ができたと同時に、「食べたいものを選択する」という当たり前の日常を少しずつ取り戻すお手伝いができたと感じています。

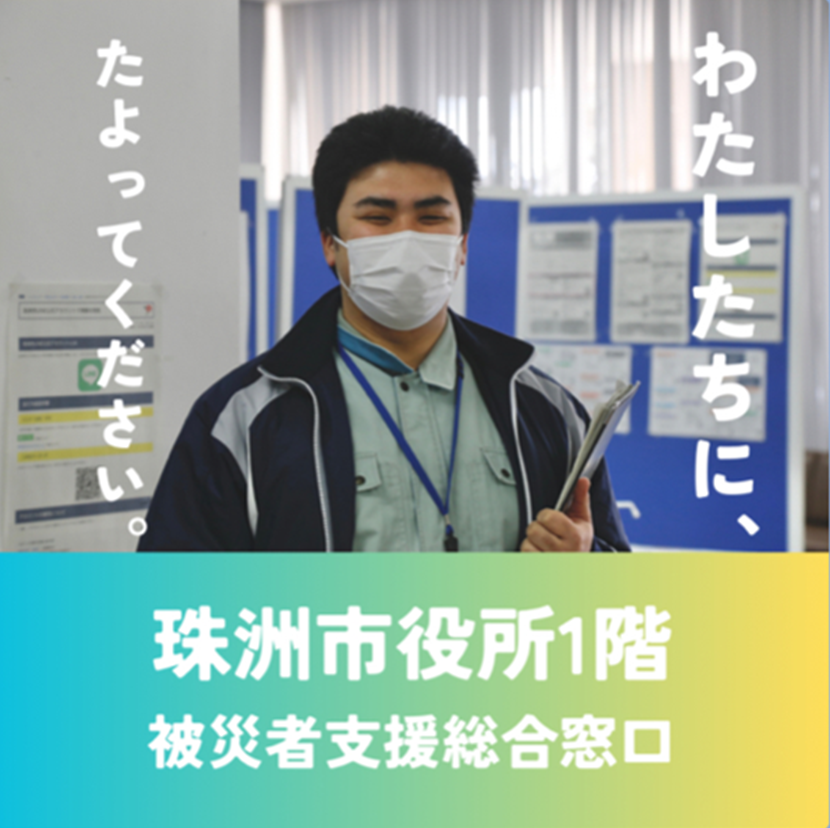

もう一つ、印象に残っているのが珠洲市役所職員の写真を配信したことです。情報を受け取る住民の方々と情報を配信する私たちの間には、ある種の匿名性が担保されていて、誰が受け取ったのか/誰が送ったのかがわからない状態です。匿名の関係性で可能な情報発信もたくさんあります。でもあえて、「私たちはこういう人です。」「担当者はこういった方です。」とちゃんと伝えてみる。体温が感じられなかったところへ、少しずつ温もりが流れ込んでゆく。これが「安心感」ではないでしょうか。「こういう時だから、珠洲市役所の私に頼ってください」というメッセージをLINE公式アカウントから配信できると、住民の方の安心に繋がりますし、何より、珠洲市役所の職員の方々が住民第一に頑張っている姿をどうしても伝えたかったんです。

藤田さん:

住民の方の反応が良かったのは、通行止めなどの道路情報ですね。あの時期は通常の生活ができない状況下だったので、能登半島という地理的な要因もあったと思いますが、しっかりと道路情報を流したのは重要だったと思います。除雪するのでこの時間は通行できませんという情報も、皆さんどこから情報を得たらいいかわからないという話も伺っていたので、かなり意識して配信をしました。やっぱり情報を中々拾いに行けない、高齢者の方とかは、お孫さんとの連絡などで日常的にLINEを使っているので、そういう方にプッシュ配信で情報が届くというのは、非常に助かったという声は伺いましたね。

奥田さん:

確かに、中には「何も情報が出てないってことは、通れるんでしょ?」という住民の方もいらっしゃったので、プッシュ配信の価値は高いと思いますね。能登や珠洲市という地域性もあると思いますが、配信した情報に対してネガティブなご意見は一つも聞いていないので、しっかりと情報が届いていたと思います。

▶今回の事例集をどのように活用していただきたいですか?

中村さん:

事例集を活用できるということは、解像度の高い情報が誰でも届けられる大きなメリットがあります。一方で、情報の質がフラットで均質化し、リズムや抑揚が減り、せっかくのアカウントの個性や共感度が薄れることもあります。これらを活用しつつも、どうやって運用アカウントのユニークな部分を残していくかが課題だと思っていて。事例集は非常に便利ですが、それに頼りすぎると片手落ちになる可能性があります。重要なのは、珠洲市が配信したメッセージを参考にしていただきつつ、各自治体や組織の特性をミックスすることでしょう。もちろん、必要な情報発信を継続的に行うスタティックな土台があるからこそ、そのリズムをずらすような(個性的な)配信が記憶に残るような効果を生み出すと思ってはいます。

奥田さん:

今回の取り組みの内容は、こういった情報をこの時期には配信しても大丈夫っていう指標になると思います。結局はその中で自治体が、何を市民の方に発信するかを考えていくことはすごく大事なことだと思うので、珠洲市での配信内容を、活用できる部分はうまく活用して負担軽減しつつ、伝えたいエッセンスをしっかりと盛り込むということが大切だと思います。珠洲市の場合では、市長が最初に出したメッセージなども正に、伝えたい内容が盛り込まれていたので、ぜひ参考にしていただきたいです。

「到達広報」を目指して、「心のグローブ」を広げる

▶最後に他自治体の皆さんへ、災害時の情報発信についてアドバイスがあればお願いします。

藤田さん:

やっぱりいろいろ意見もらっても、できないことって沢山あるんですよ。それでも、放置するんじゃなくて「こういった理由でできないんです」という部分もしっかりと配信していくというのは、平時の情報発信でも意識しています。いいことも悪いことも臆せず踏み込んで情報を出していくということが、災害時には特に重要だと思います。

中村さん:

みんなが「鬱陶しいな」と思う手前ギリギリまで情報を届ける。そのくらいまでやって、ようやく半分くらいの人に情報が届く感覚です。十分だと思える情報量を届けても、常に不十分なのです。より多くの情報を意識的に提供する必要があります。情報が着実に受け手に届くためには、日頃から受け手側の「心のグローブ」を大きくしておくことが重要です。受け手が情報を抵抗なく受け入れる準備を整えるためにも、普段から発信内容に親しみを感じてもらうことが大切です。積極的な情報発信を行い、受け手に「ここから届く情報は信頼できる」と思ってもらう環境を整えることが、情報を到達させる上で一番大事なことだと思います。

奥田さん:

自治体の広報においては、しばしば発信が後ろ向きになりがちです。市民に情報が届かないほうが苦情が少なく、スムーズに運営できるという考えが潜在的にあるんだと思います。しかし、それでは災害時に本質的な情報発信はできないと思っていて、平時からちゃんと蹴破っておく必要があると思います。そのためにも、どんな情報が受け手に届いているのか、平時からデータを分析して把握することが重要だと思います。プッシュ型で住民に届ける「到達広報」を目指して、私も広報業務をしていきたいと思っています。

「伝わる広報」に精通した神戸市が、広報支援に入り、試行錯誤を繰り返して配信された、珠洲市LINE公式アカウントからのメッセージ。3名が繋いだ支援のバトンにより、珠洲市の住民に届けたメッセージには、それぞれの想いが詰まっていました。住民と情報の距離を縮めた支援は、本質的な広報へのヒントになるかもしれません。 ぜひ、実際に配信されたメッセージや素材集というバトンを受け取り「到達広報」へのガイドとしてご活用ください。

取材日:2025年3月4日

文・編集:LINEヤフー株式会社会長室ソーシャルアクション推進室ソーシャルアクション推進チーム 岡本(横浜市役所より派遣)

※本記事の内容は取材日時点のものです。

ご利用にあたって

神戸市による珠洲市広報支援での教訓から、珠洲市LINE公式アカウントで実際に配信されたメッセージを公開し、どんな内容のメッセージがいつ配信されたのか、一つの事例として参考にしていただき、災害時の広報業務へのガイドラインとしてご活用ください。 また、珠洲市役所・神戸市役所にご支援いただき、災害時にも利用できる素材集を提供いたします。災害時の広報業務にかかる負担の削減や平時からの備えとしてぜひご利用ください。

事例集のダウンロードはこちら

本資料はLINEスマートシティ推進パートナープログラム加入自治体様に限り、配布いたします 。

また、受領した資料を、LINEヤフー株式会社の許可なく、転載、複製、頒布、商業利用することは禁じます。

公開するメッセージの配信期間:2024年1月21日~2024年3月31日

提供元:珠洲市役所

協力:珠洲市役所、神戸市役所

作成:LINEヤフー株式会社 LINEスマートシティ推進パートナープログラム事務局